Due mesi fa Forbes – rivista economica che si definisce “Lo strumento del capitalista” – ha pubblicato il suo consueto rapporto sui miliardari nel mondo. I contenuti del rapporto sono però tutt’altro che consueti: “È stato un anno eccezionale, e non stiamo parlando della pandemia. Le aziende si sono quotate in borsa a rotta di collo, le cryptocurrencies hanno preso il volo e i valori delle azioni hanno toccato le nuvole. Il numero dei miliardari – registrato dalla 35° lista annuale Forbes sulle persone più ricche del mondo – è esploso, raggiungendo la cifra senza precedenti di 2.755, ovvero 660 miliardari in più rispetto all’anno scorso. Il loro patrimonio complessivo è di 13,1 trilioni di dollari, mentre nel rapporto del 2020 era di 8 trilioni di dollari”.

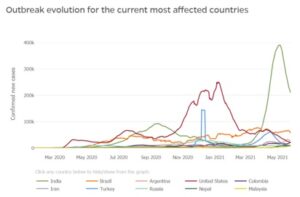

Sembrerà legittimo chiedersi come mai il mondo sia così roseo per i grandi capitalisti, proprio all’apice di una pandemia che ha fatto milioni di morti e messo in ginocchio l’economia mondiale. Certo, nove di questi nuovi miliardari sono dirigenti e azionisti delle compagnie farmaceutiche che – grazie anche ai finanziamenti pubblici – hanno sviluppato efficaci vaccini contro il Covid-19. Ora incassano, mentre i brevetti tengono la maggior parte del Sud Globale in ostaggio. Si pensi alla tragedia indiana, in gran parte posteriore alla scoperta dei vaccini. Ma senza dubbio le sorti di Big Pharma non bastano a spiegare il trend generale.

Quanto accaduto è così riassumibile. Per far fronte all’emergenza del Covid-19, i governi hanno rapidamente e massicciamente aumentato il debito pubblico. Al contempo le banche centrali hanno immesso liquidità nell’economia per trilioni di dollari. Tale liquidità è stata immessa perlopiù attraverso misure note come quantitative easing (QE), un tempo eterodosse ma diventate pratica comune negli anni successivi alla crisi del 2008. Con il QE, le banche centrali creano moneta comprando titoli di stato da investitori privati. La motivazione è che, così facendo, i tassi d’interesse sui titoli di stato si abbassano e i privati sono così incoraggiati a investire in borsa – e fin qui ha funzionato. Tali investimenti dovrebbero far ripartire la crescita economica, con beneficio di tutti – ed è qui che arriva il bidone.

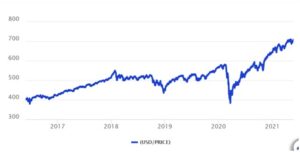

L’andamento del MSCI ACWI Index, un indice sui valori di borsa globali, mostra come – dopo un iniziale crollo agli inizi della pandemia – i valori di borsa abbiano effettivamente preso il volo, andando a gonfiare il patrimonio netto dei super ricchi che detengono ampi portafogli di investimenti borsistici. Intanto, il Pil globale è declinato del 3% circa nel 2020 e la disoccupazione è in aumento. D’altronde, la storia dell’ultimo decennio ci ha mostrato come il QE non abbia generato una rapida crescita economica e tantomeno benefici spalmati su tutta la società. Quel che è cresciuto sono precarietà e disuguaglianze, comunque si voglia misurarle. Il QE è diventato in sostanza welfare per i ricchi.

Sgomberiamo subito il campo dalle posizioni complottarde e di sapore antisemita secondo cui i “cattivi” banchieri si sarebbero impadroniti delle risorse che i “buoni” capitani d’industria avrebbero potuto usare per dare lavoro al popolo. Il capitale, finanziario o industriale che sia, è una forza impersonale mossa dal profitto, dalla necessità di auto-accrescersi. In altre parole, i privati non investono per la gloria, ma solo se si aspettano di guadagnarci qualcosa. Ma l’alta produttività accumulata in decenni di sviluppo e automazione rende più difficile trovare vie di investimento profittevoli, cosa che rende la crescita del Pil stagnante e sempre più costosa in termini socioambientali. Come l’estrazione di idrocarburi in un pianeta in cui le grandi riserve sono già state prosciugate e l’atmosfera è satura di Co2 avviene solo al costo di pratiche ancora più distruttive e dispendiose come il fracking, allo stesso modo l’estrazione di profitto in una società in cui è così profondo lo iato tra ricchezza materiale e tempo di lavoro socialmente necessario avviene solo al costo di ulteriore precarizzazione del lavoro e devastazione ambientale.

Come scrivono Alexis Moraitis e Jack Copley: “Lo stallo di oggi riflette i rapidi aumenti di produttività di ieri. Nel capitalismo, la stagnazione non è il contrario del progresso tecnologico, è il suo necessario risultato. È il prezzo che la società deve pagare per soddisfare la sete di profitto del capitale”. I mercati finanziari, lungi dal sabotare l’“economia reale”, hanno il ruolo di dirigere risorse verso le attività economiche più profittevoli, ovvero tendenzialmente verso gli imprenditori più bravi a sfruttare i lavoratori e a non curarsi troppo dell’impatto ambientale, nei limiti delle leggi vigenti.

Le immissioni di liquidità che hanno regalato qualche trilione ai miliardari sono avvenute in concomitanza a un rinnovato aumento del debito pubblico, nonché dell’indebitamento privato dei lavoratori che hanno dovuto far fronte agli effetti delle chiusure pandemiche. Si sa che il debito è un antico strumento della disciplina capitalista, imposta attraverso una ricattabilità che colpisce sia la determinazione delle vertenze sul posto di lavoro che la coesione delle comunità nei territori. Ma è proprio su questi terreni di lotta, e nelle convergenze tra di essi, che è possibile irrigidire quell’ottusità della ragione collettiva rispetto alle argomentazioni dell’economia neoclassica, che può trasformarsi in intelligenza della soddisfazione dei bisogni all’esterno della mediazione di mercato. Quell’inerzia diffusa della vita rispetto al ciclo del valore, che può trasformarsi in movimento verso alternative sistemiche. Se la tendenza all’aumento delle disuguaglianze continuerà, e in che misura, dipende molto da chi pagherà questi debiti nei prossimi anni. Il G20 della Finanza che si terrà a Venezia a luglio sarà un’ottima occasione per dire che il debito lo deve pagare chi ha di più, rivendicando redistribuzione della ricchezza, riduzione dell’orario di lavoro e trasformazione della produzione verso una sostenibilità vera, sganciata dall’imperativo del profitto.